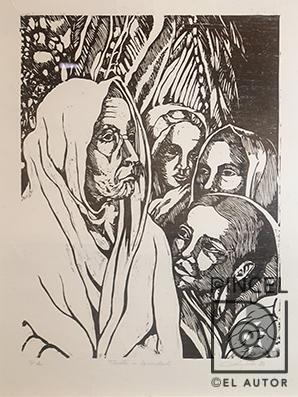

“La crítica selectiva de la pandemia”

“Frente a la verdad”, Luis Paulino Delgado (1972)

Fuente: María E. Guardia Yglesias, Pincel, Pinacoteca Costarricense Electrónica

www.artecostarica.cr

Héctor Nicolás Alvarado

Estudiante de Historia y miembro fundador de Asociación 32 Volcanes

Universidad de San Carlos de Guatemala

[email protected]

Número 26

Publicado: 1 de julio de 2020

Si bien es cierto que la pandemia del COVID-19 es una crisis muy real, hay que comprender que un virus como éste, es una mano disparando un arma llamada desigualdad.

En Guatemala hay mecanismos listos para crisis sanitarias. Históricamente se ha demostrado ante ciertas situaciones, como pasó en el tiempos de Rafael Carrera durante el régimen conservador, o la epidemia del cólera en los noventas, es de gran mérito para los expertos a cargo y una muestra más del avance de la ciencia y la inteligencia humana.

Sin embargo, la crisis sanitaria del coronavirus es una más que afecta seriamente a nuestras múltiples realidades. Con el paso del tiempo, en Guatemala se han incrementado y normalizado males tan dolorosos como tétricos dentro de la sociedad, entiéndase el racismo, el machismo, la pobreza, la desigualdad social, la falta de educación, etc. La lucha por la reivindicación y la resiliencia en cualquiera de las dinámicas antes expuestas, es una lucha contra imaginarios normalizados.

El racismo ha tenido muchas etapas de crecimiento, y no en pocas ocasiones se ha disfrazado con promesas de inclusión en el discurso, tales como la firma de la independencia, la inclusión del indígena a mediados del XVIII, etc. Pero una solución estructural no es lo mismo que una social y mucho menos una mediática; siglos de construcción racista no se derrocan con un decreto. Lo mismo pasa con la crisis del COVID-19, en donde no se puede separar al presente del pasado, sino más bien, relacionarlos.

Cuando el nuevo virus llegó a Guatemala, hubo preocupación en muchos sectores de la población y rápidamente el movimiento comercial, educativo y organizativo se frenó. Algo que no podía durar demasiado. El inicio de la cuarentena fue, entonces, entre optimista y alarmante.

Algunos, al darse cuenta de los primeros casos dentro del territorio, contribuyeron al pánico masivo, salieron de sus trabajos, sacaron sus ahorros y se abastecieron exorbitantemente de productos de supermercado. Posteriormente se encerraron en sus casas e iniciaron rutinas para paliar la situación bajo la esperanza que pronto pasaría. Otros, la gran mayoría, viven del día a día; desde hace tiempo vivían dentro de su propia crisis. Este segundo grupo de actores se mantiene constantemente en crisis alimentaria y la contrarrestan con una lucha constante contra el hambre. Una cosa es resguardarse de la crisis y otra que el sistema no te permita hacerlo.

Ambos sujetos son parte de la misma superestructura que compone a las sociedades de Guatemala, pero han tenido oportunidades, entornos y atención distinta, lo cual muchas veces se ve opacado por los falsos conceptos de “superación, emprendimiento, etc”. El primer sujeto se enfrenta a una crisis sanitaria de la que es completamente capaz de resguardarse y prepararse para la eventual llegada de la segunda crisis, que es económica. Pero el segundo, que tiene como prioridad su vida y la de su entorno, no tiene más opción que velar y luchar porque su continua actividad garantice el sustento de él y los suyos.

¿Por qué argumentar con dos sujetos? La razón es simple. Aunque las capas medias tienen sus propias crisis y, de hecho, sus mismas injusticias, estos grupos de un modo u otro han tenido educación, alimentación y formación, que les permite comprender el riesgo de una pandemia. Saben que son víctimas en potencia de la violencia internalizada; el virus se vuelve en una posibilidad más. Mientras que las capas bajas ya se encontraban luchando contra el hambre de manera presencial, en las calles, en las casas de los clase media, en las industrias manufactureras de las clases altas, etc.

La consigna #QuedateEnCasa es clasista. Y en el caso de Guatemala, está cargada de un falso patriotismo que piensa que todas las vidas guatemaltecas tienen las mismas disposiciones para “quedarse en casa”, lo cual es terminantemente falso. Y esto se puede ver evidenciado en la cantidad de personas que acuden a los proyectos de asistencia social.

“Sin embargo, la crisis sanitaria del coronavirus es una más que afecta seriamente a nuestras múltiples realidades. Con el paso del tiempo, en Guatemala se han incrementado y normalizado males tan dolorosos como tétricos dentro de la sociedad, entiéndase el racismo, el machismo, la pobreza, la desigualdad social, la falta de educación, etc. La lucha por la reivindicación y la resiliencia en cualquiera de las dinámicas antes expuestas, es una lucha contra imaginarios normalizados”.

Los marginados, quienes mayoritariamente son indígenas, ante la actual crisis sanitaria han sido totalmente invisibilizados. Estas comunidades no responden al falso patriotismo y tampoco los representa. Por ello, y por muchos otros procesos históricos que han marcado a las comunidades indígenas de este país, la organización campesina es tan fuerte y el racismo estructurado sale a la luz cuando la lucha campesina se mueve y denuncia. La lucha no es perfecta pero es digna. La alteración del orden establecido por el sistema de gobierno y el capitalismo obligó a las capas medias e, incluso, al sujeto mestizo de Guatemala, a hacer de su opinión un ataque.

Lamentablemente, hay muchos ejemplos que poner, como en Quetzaltenango, donde continuamente los vecinos del Valle de Palajunoj protestan por el nulo servicio de recolección de basura a pesar de que el depósito municipal está en su propio valle. Cuando esto sucede, la población de la ciudad que sufre esa intervención en su cotidianidad con la pausa del servicio, ataca a las comunidades organizadas, en lugar de dirigir su crítica a la municipalidad o a la empresa que causa esta problemática. Es entonces cuando se evidencia la crítica selectiva. Podemos imaginar a toda una nación idealizada, caminando sobre una tabla para “salir juntos de esta crisis”, pero debajo de ellos está una población indígena que provee la mayor parte de los alimentos naturales, que en algunos casos vive de remesas extranjeras y que, su día a día, es una realidad cruel y opacada.

Las medidas optadas en Guatemala no han considerado el hecho de que un gran porcentaje del país sufre desnutrición, enfermedades crónicas y, en lo que concierne a este texto, pobreza. La improvisación de medidas, como el cierre total del país durante más de 48 horas, solo dejó más visible la brecha desigual, pues las mayorías marginales que no estaban ni tienen capacidad de prepararse para esto, a primera hora saldrían a abastecerse. Pero la crítica pública no se dirige al Estado, sino a la población, sobre todo la que se atiene al sector informal, aun cuando la aglomeración se dio también en espacios privados como supermercados, residenciales y zonas exclusivas. A pesar de ello, las críticas sobre la desobediencia se dirigieron a los espacios indígenas (siempre con este sesgo de ignorantes e irresponsables). Muchas veces el ataque racista no requiere de palabras denigrantes o violencia directa, sino de un prejuicio y desprecio selectivo.

Podríamos hablar mucho más específicamente de quiénes atienden a estas críticas selectivas. A partir de una observación personal, parece ser un alto porcentaje de la población mestiza clase mediera, una comunidad que surge en esta tierra pero que reniega de su raíz, y que apenas logra delinear su identidad a causa del auto desprecio impuesto por el racismo original. Pero, en esta ocasión y a manera de cierre, he de enfatizar que el racismo es lo que mueve a Guatemala, y hechos como los de las últimas semanas lo dejan claro. Tristemente, como se dijo al principio, una ley o un decreto no pueden erradicar la discriminación, al igual que una medida sanitaria no puede cumplirse totalmente en un país incapaz de medirse con igualdad.

Los estudios sociológicos, históricos y antropológicos podrían considerarse innecesarios en medio de una crisis como ésta, pero son totalmente necesarios cuando un país como Guatemala está compuesto de cientos de sociedades y circunstancias peculiares, y cuyas mayorías son discriminadas, marginadas, violentadas y re victimizadas. Por tanto, hablar de nuestra realidad social en una pandemia sin criticar al Estado, al sistema y a la historia que la ha provocado, es una “crítica selectiva”.